一部怪诞、扭曲的小说。它见证了一座曾经被用作集中营的城镇如何被当地居民改造成旅游热点的过程……让人仿佛看到同样扭曲的现实变成了一则寓言……逐渐变得粘稠黑暗的幽默感,几乎能让你瞬间窒息。——《卫报》

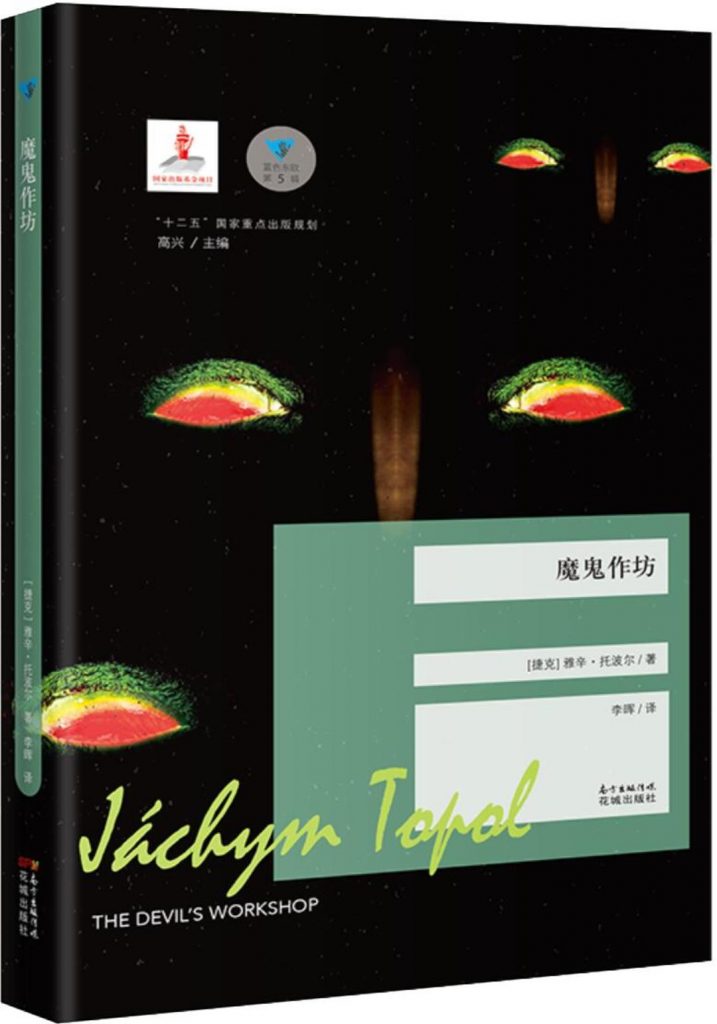

内容简介

本书是蓝色东欧第五辑作品,故事发生在泰雷津。这座城镇是著名的城堡旧址,也是昔日的纳粹监狱。一位年轻小伙儿自幼在这里幸福成长,直到某天出现的一场变故导致他被迫离开。多年以后他重返泰雷津,并且参加了当地保护旧城的运动。然而没过多久,当权者开始进行残酷镇压,混乱也接踵而来。叙述者在不知不觉中只身逃往他国,但那里新近发生的系列可怖事件,又把他进一步推向他希望逃离的诸种罪恶。

《魔鬼作坊》绘制出一幅让人深感困扰的画像。它描摹了两个东欧国家在如何面对旧日魂灵时的困惑,并且发出疑问:我们应当在哪一时刻将往事彻底交还给历史?

作者简介

雅辛·托波尔,捷克著名作家,一九六二年出生于布拉格,二十世纪八十年代开始写作,一九九四年出版的第一部小说《姐妹》引起巨大反响,从此被视为九十年代东欧文学转型期“历变小说”的杰出代表。小说代表作包括《姐妹》《用沥青漱口》和《魔鬼作坊》等,均已被翻译成英文。《魔鬼作坊》于二〇〇九年出版,次年便获得捷克共和国最高文学奖“雅罗斯拉夫·塞弗尔特奖”,并进入荷兰的“欧洲文学奖”短名单。

译者简介

李晖,安徽宣城人。北京大学英语系翻译研究博士,现任教于北京语言大学外国语学部高级翻译学院。主要研究方向为小说理论与翻译研究、现代主义以来中国古典文学的外译传播、中西寓意叙事比较。译作有《美学·图画通识丛书》《卢浮宫藏品精选》《绝对恐惧:致杜卞卡》和《最佳欧洲小说II》(参译两篇)等。

书籍摘录

第一章(节选)

我奔向布拉格机场。奔跑着,嗯,或不如说是沿着路边水沟往前走,整个人都像在云里雾里,因为我喝了酒。

我最近喝酒喝得很厉害。

我正沿着公路往前走,时不时要伏身藏进路边的水沟向前爬行,这样巡逻车里的警察就不会看到我。

这样他们就不会抓住我,问我泰雷津失火的情况。

我有时会一头扎进水沟,整个身体挤在沟里,后背紧贴着土地,就这样子待着。

走走又停停,我一路奔向布拉格机场。

瓶子里还剩下一点撒拉送我的酒。我吃掉了他们让我捎上的全部肉食。

刚开始我并不想吃,但最终还是强咽了下去。我需要能量。

月亮快要圆了。

泰雷津的红砖城墙远远地被我抛在身后,我故乡的城墙。

这座城镇,就像我爹所说,是由玛丽亚·泰蕾莎女皇一手建造。自从她的统治时期以来,数十万来自不同军队的士兵曾经从它城门下经过。玛丽亚·泰蕾莎女皇爱看阅兵仪式,我爹说过。他是军乐队少校,也喜爱泰雷津的阅兵式,还有他们行进的军乐队。

我在往前走,背后是那所城镇。那些巨大高耸的十八世纪建筑全都远远地留在我身后——足以堆满数百万颗子弹的库房、可以喂养数百万战马的马厩、可以藏纳数万人的兵营。我已离开,就像所有那些在我之前离开的小镇捍卫者一样。拥入这座城镇的士兵,为先期到来的士兵们创造了暂时歇息的机会。

如今,这城镇没有任何一支留守的军队,它正在四分五裂。

他们卖掉了我的山羊。这些山羊原本在要塞城墙边闲游地吃草。

大多数的羊。

我爹没能活着看到这一幕。

只有少数人想要拯救泰雷津,我是其中一员。

我妈说她和我爹没想到我会来到这个世界。她以前还常说,如果我始终就那么一丁点儿大,小到能够藏进一只顶针里,那真是再美妙不过的事情了。我可以吃豌豆为生,可以跟猫咪抢几小滴牛奶喝,还可以裹着一小块布片四处行走,做她真正的“大拇指汤姆”。

这说法起初让我感到很开心,怎么可能不开心呢?

但不可避免的事发生了:我和其他所有人一样长大了。

我不再感到开心。当我爹拎着那件绘有黄色锤头镰刀、里面放着他那根指挥棒的红色手提箱去上班,而我妈用枕头和毯子把所有门窗都封堵住的时候。

我听人说,当我很小的时候,经常会在旁边使劲拍着小手,眼瞅着我妈把家具一件件从墙边挪开。

她在所有衣橱、木箱、碗柜,还有翻倒的凳子、扶手椅和精美的沙发椅中间,创造出了一小块安全的藏身之处,一个仅能容纳我们两人的窝巢。

我妈和我在这温暖小巢里紧紧依偎拥抱在一起,我感到欣喜万分,直到我爹下班回家,把我俩从这个安全的地方拖拽出来。

外面的世界如此辽阔,可是我妈不肯抬脚迈进一步。

等我刚刚能够跑开的时候,我开始一次次地逃离她。

我不大清楚这件事究竟是怎样发生的,然而有一天我终于挣开她紧扣不放的双臂,推开她的温柔怀抱,把她伸出的双臂拨拉到一边,从长沙发底下爬过去,翻过扶手椅,捞住门把手,打开门,然后迅速地蹿出外面。

我跟随其他孩子,沿着城墙堡垒来回奔跑,假装突然失去知觉跌倒在草丛里,然后再蹦起来,继续玩上一遍。

还有雷波!所有人都认识他,在泰雷津的人没法儿不认识他。

还有跟我妈有关的那件事情。

雷波是她唯一的朋友。噢,不是那种意义上的,不过他确实给她送花来着。

婶婶们也都关心照顾着我妈。

她寸步不愿离开我家门口。

可是等到每年一度的妇女节临近,或者到了苏联军队解放本镇的纪念日那天,雷波肯定会给她送来一大捧鲜花。那是他从城墙脚下摘来的,我那些贪嘴的山羊够不着的地方。甚至在捷共时期的非节假日,比如母亲节那天,他也会悄悄地给她递上一束花朵。花束上还沾着城墙红砖掉落的细碎粉末。雷波叔叔总是如期给我妈送上一束鲜花。

现在想来,应该有那么一次,他和我妈确实说过话,但我已经不记得了。

我记得的是,她到后来几乎从不开口。

她唯一还想做的事,就是蜷成一团,尽可能只占据屋子里最小的一块空间,寻找到一处仅能容纳她呼吸的方寸之地,那是她的全部需求。

泰雷津所有的孩子都认识雷波叔叔。

以前我们经常想,他的名字叫雷波,是因为脑壳形状很长,头顶上又不剩一根头发的缘故吧。我们推测他真正的名字应该是雷布卡,捷克语里“脑壳”的意思。但弗里德里希婶婶跟我解释过:战争时期,她还是个小姑娘,被关在集中营的时候,曾经把刚生下来的小雷波藏在她囚铺底下的鞋盒里。被判刑的妇女和小姑娘们都关押在这间屋里,而雷波则安全隐藏在屋子角落。她说,雷波这个名字的说法,是因为囚铺房间里那位年长者是斯洛伐克人,还做过助产士,这算是很幸运了。她把小婴儿接生下来的时候,虽然压低嗓音却清清楚楚地嘟哝出一句话,那句当时屋里每个人已经在心里念叨的话:Bude potichu, alebo ho udusíme, 意思是,他要敢嚷嚷,我们就闷死他——斯洛伐克语里的那个词lebo就成了他的名字。

在囚铺房间里生育和私藏小婴儿属于违禁行为,但这些女人们指望着红军部队正在向泰雷津进军。事实证明她们猜对了。

我那些婶婶们,包括弗里德里希婶婶在内,没有一个人亲眼看到接生场面。当时照看帮忙的都是年纪较大、有经验的妇女。她们现在全都已经死了。如果我那些婶婶不是因为当时年纪还小,她们可能早就告诉我,雷波的妈妈是谁了。可谁又在乎呢!生雷波的那个姑娘很可能在战争中就已经丧命。可能她离开了最后一个中转站,去了东部。或者可能就像婶婶们所说的,最终葬在某一处堆积如山的伤寒症病死者坟场。如果她在非法生育后被人发现,就意味着她免不了要挨枪子儿,弗里德里希婶婶这样向我解释道。

以前我们可是压根儿不知道避孕的呢!她这样说着,坐在那里回忆起泰雷津的旧日时光,她的目光游移在自家狭小房间的墙面。随后就有一阵勉强抑制住的笑声在她喉咙里像泉流般汩汩涌动,直到她忍不住哈哈大笑起来。坐在旁边的霍洛庇列克婶婶和多纳尔婶婶,她们俩都在泰雷津度过了自己的青春时光,也跟着大笑起来。

雷波是我们的叔叔,他是泰雷津所有小屁孩儿的叔叔。

我们像梳篦子一样搜索那些地道,就是替他做的。因为个头小,我们能钻进所有阴沟水道,它们的遮盖挡板被洪水冲开过后,会显露在草地间,有时会形成怪异的涌流。地下的一切都未曾腐坏。文化遗产纪念馆管委会那些人树立的警示牌就是个笑话。小孩子伸伸手都能把它们拨拉到一边。而防御工事最深处的那些地堡掩体,则显示出无法抗拒的魅力。

那种感觉真棒:偶尔发现一只空烟斗;或是独自寻找到一处旧牛栏;在人迹罕至的城墙护垛边,空瓶子和避孕套四处散落的地方,紧紧挤在角落里,感觉着城墙的棱角和弧度。

我妈甚至希望我压根儿就没从她肚子里出来。

你应该待在我里面,她总是这样说。外面有什么好惦记的?她自己从来都不出门。

疯太太。

这话是我婶婶们说的,还有那些周围邻居的老太太,经常就爱这么说——弗里德里希婶婶、多纳尔婶婶、霍洛庇列克婶婶,还有其他人——当她们凑到一起,就会唠叨我妈的事情:就因为发生了那样的事!那不是她的错!她就像个牲口一样遭罪呢!

我妈从不出门。她需要背靠房间的边沿棱角,只需要一小块足够喘气的空隙就够了。但她并没有死在疯人院,从来没人来把她带走。她有一次把我绑在食品储藏室里,不让我去上学。即使是这件事过后,即使后来她又有好几次不想让我出门见人,他们也没有把她关起来。我妈妈是一位烈士。换句话说,她是战争英雄,所以她可以做她想做的任何事情。即使她在我上学后试图自杀,也从没有人揪住这件事不放,或者抹黑她的过往经历。没有任何人对我爹说过一句不中听的话,因为他也是战争英雄。在泰雷津有很多像他们这样的人。甚至就连雷波叔叔,他给我妈送过一大捧又一大捧的花儿,他也被认为是英雄。包括那些秃顶的家伙们,还有纪念馆管委会的那些人,都这样认为。尽管他只不过在战争期间出生在泰雷津,小小年纪根本记不住任何事情。

我们是最后一小撮顽强捍卫泰雷津的人。雷波叔叔是我们的领袖。他出生在小镇,在小镇上学,到小镇的纪念馆管委会工作过,后来又辞职不干。但最重要的是,他收集了各类物件。

我和雷波叔叔,还有第一位从外部世界赶来加入我们的撒拉,共同成立了柯米尼亚斯公社。这是我们的国际学校,旨在治愈来自世界各地的学生。

想起采用柯米尼亚斯这个名字的人是“莉娅大帝”,她在撒拉之后来到了泰雷津。这是为了纪念约翰·阿莫斯·柯米尼亚斯,被誉为“万国教师”的捷克教育家。他说上学就应该玩耍。

但整个学校最终变成了一片废墟,不仅如此,还燃起了熊熊大火,而我现在正逃往布拉格。

阿历克斯,从某国来的人,为我安排了这次行程。

他这样安排,是因为只有我满脑子都是雷波,雷波和他的计划,尤其是我们求助募款的那些人的住址和人脉。我把所有东西都悄悄储存在一只闪盘里,一种小而又小的科技玩意儿,我称它为“蜘蛛”。

雷波确实不同凡响,因为他是世界上唯一生于斯长于斯的泰雷津人。

雷波对于任何有关泰雷津的事情都满怀激情——不仅是它光辉的军事历史,更有它可怖的战争回忆。他花费几十年的时间积攒物件,发展人脉,用来拯救这个城镇。他把这些人脉转交给了我,这样我们就可以通过这些人来募钱资助柯米尼亚斯学校了。

跟你说吧,雷波曾经坚持要让泰雷津完整保留下来。不仅是它的地道、兵营囚铺、地下室、墙上剜出的那些字,还有这里的生活,以及所有居民:蔬果店、洗衣店、饭馆,以及所有在这些店铺里工作的人们。

我认识所有的人。

雷波不想看见泰雷津最后只剩下一座纪念馆,以及教育后代的几条旅游路线。我们没有一个人想要这样。

所以我现在拿到了“蜘蛛”,里面有雷波的全部人脉。我把它塞进衣服口袋,一只手紧紧地攥着它。

因为我已经拿到“蜘蛛”,我得去某个地方。阿历克斯已经安排好了。他想让我去他的国家帮助他。他想在某国实施雷波的计划。

此时我行走在充斥着各种声音的黑夜里。沿着通往布拉格的公路,过往汽车的轰响不绝于耳。我顺着路边低处的水沟往前走,又坐下来歇一歇,好让自己舒服一会儿。我的后背抵靠着土地,进入了梦乡。

VIA@QDAILY